Physique – Chimie

Choix énergétiques en matière de coût et d’impact sur l’environnement

1. Introduction

La précarité énergétique : 3,8 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique donc éprouvent

des difficultés « à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de leurs besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou conditions d’habitat »

2. Efficacité, intensité et sobriété énergétique, un objectif prioritaire

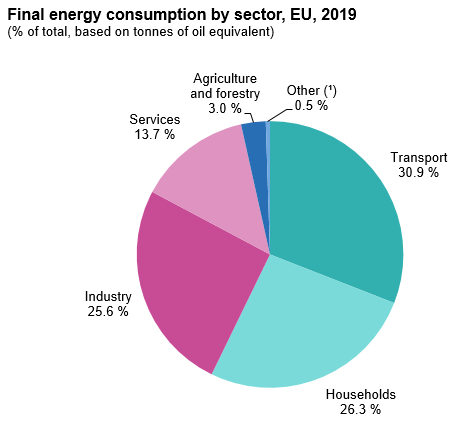

En Europe, les transports sont le premier utilisateur final d’énergie. La consommation de ce secteur dépasse celle des ménages (houseolds), de l’industrie (industry) et des services.

Afin de satisfaire la demande, l’Europe importe l’essentiel de son énergie : plus de 60 % en 2019, un pourcentage qui augmente depuis le début des années 1990.

De fait, le continent ne dispose que de faibles ressources en hydrocarbures et produit peu d’énergie primaire.

Ainsi, la consommation énergétique primaire de l’Union européenne – l’ensemble de l’énergie consommée ou utilisée pour être transformée – s’est élevée à environ 1,4 milliard de tonnes équivalent pétrole en 2021 pour 447 millions d’habitants, selon la société BP. Aux Etats-Unis (332 millions d’habitants), elle était de 2,2 milliards de tonnes la même année.

L’Union européenne est gourmande en énergie. Elle en est le troisième plus gros consommateur du monde en volume, derrière la Chine et les Etats-Unis. Une situation qui s’explique par le nombre de ses habitants comme par son niveau de développement économique et industriel.

La dépendance énergétique de l’Europe vis-à-vis du reste du monde est donc forte. Plus particulièrement à l’égard de la Russie et du Moyen-Orient en ce qui concerne le gaz et le pétrole.

3. Les choix énergétiques pour demain

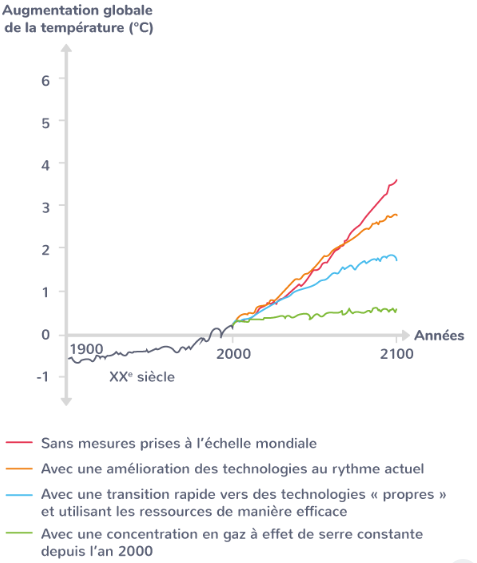

Pour répondre à l’enjeu climatique et environnemental, les choix énergétiques de demain doivent permettre d’assurer une transition rapide et durable.

Les pistes envisagées consistent à minimiser la quantité d’énergie consommée.

Quel que soit l’énergie choisie, la gestion des risques doit être anticipée. Le mix énergétique est une solution adaptable à court terme.

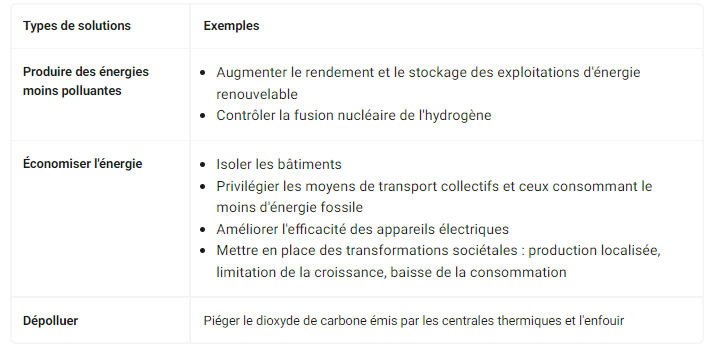

Plusieurs innovations technologiques sont aussi explorées dans le but de produire des énergies moins polluantes, d’économiser l’énergie ou encore de dépolluer.

4. Un choix politique

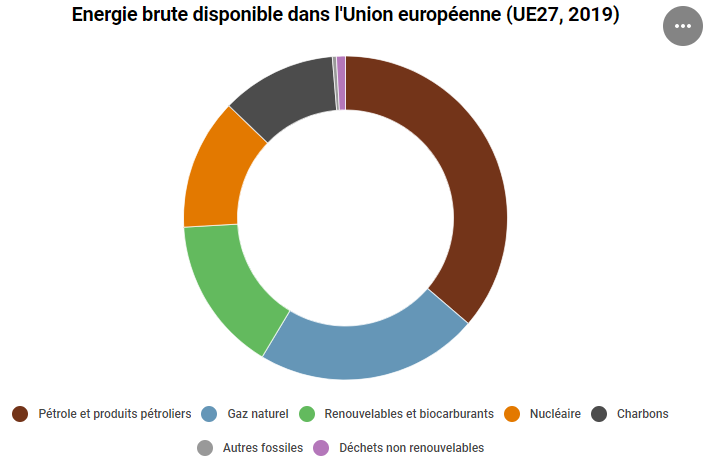

[source : https://www.touteleurope.eu/]

4.1. Le contexte géopolitique

La guerre en Ukraine a rappelé que l’énergie était un sujet stratégique majeur. Bien que chaque Etat garde la main sur l’essentiel de sa politique énergétique, l’Union européenne agit pour assurer l’approvisionnement du continent et tenter de maintenir des prix abordables.

La Commission européenne a présenté un plan baptisé “RePowerEU” afin de se passer de ces énergies fossiles en provenance de Russie d’ici à 2027.

Elle s’est aussi engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre, alors que plus des deux tiers de l’énergie consommée y est d’origine fossile.

Données : Eurostat

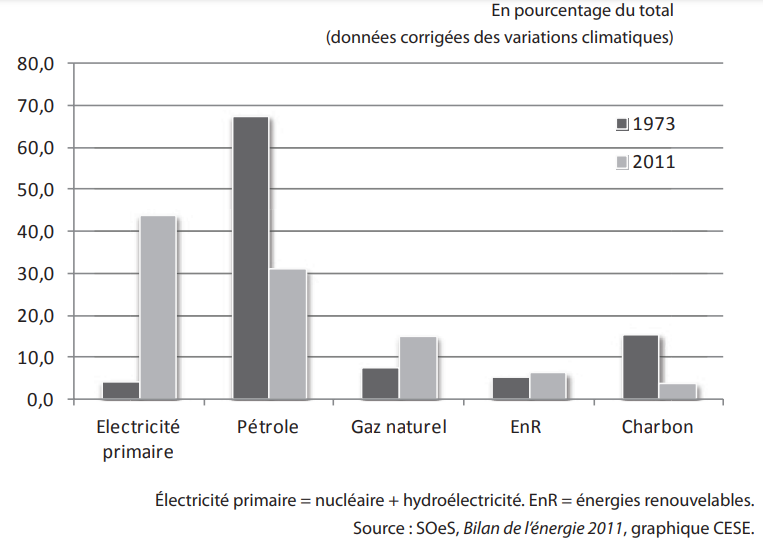

Plus de 70 % de l’énergie disponible dans l’Union européenne est d’origine fossile – l’énergie disponible, qui permet les comparaisons, est proche de l’énergie consommée. Le pétrole (36 %), le gaz (22 %) et le charbon (11 %) dominent à eux trois les sources d’énergie consommées dans l’UE, même si leur part dans le mix en Europe a diminué de 11 points depuis 1990.

A l’inverse, les énergies renouvelables sont de plus en plus utilisées. Elles représentaient plus de 22 % de la consommation finale d’énergie dans l’UE en 2020, contre 16 % en 2012.

Plusieurs objectifs sont aujourd’hui poursuivis par l’Union européenne en matière énergétique. Ils sont formalisés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Parmi ceux-ci :

• Garantir le fonctionnement du marché de l’énergie ;

• Assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique ;

• Promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ;

• Promouvoir le développement des énergies renouvelables ;

• Assurer l’interconnexion des réseaux énergétiques.

Compétence aujourd’hui partagée entre l’Union et les Etats membres, l’énergie reste un important instrument de souveraineté pour les pays de l’UE. Les traités européens protègent “le droit d’un Etat membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique”.

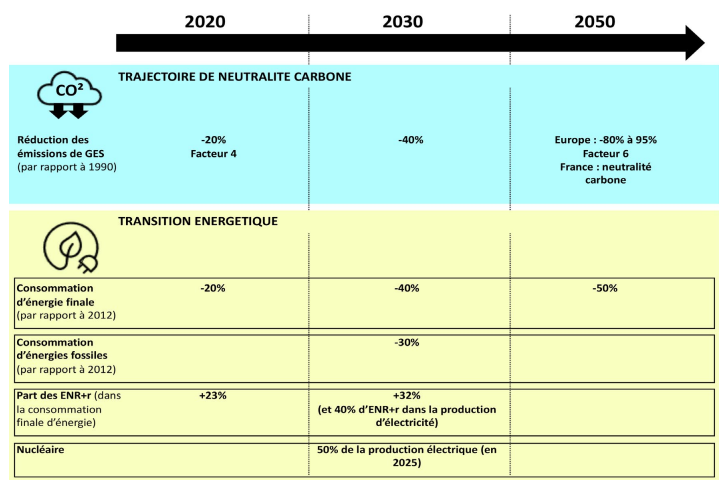

4.2. Objectifs environnementaux

Avec son Pacte vert pour l’Europe lancé en 2019, la Commission européenne d’Ursula von der Leyen a souhaité rehausser ces ambitions. Dans le but d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, l’exécutif européen a notamment présenté le 14 juillet 2021 une révision de la directive sur les énergies renouvelables, fixant à 40 % l’objectif d’énergies propres dans le mix énergétique de l’UE d’ici 2030.

La Commission est ensuite allée plus loin en proposant d’atteindre les 45 % à la fin de la décennie.

4.3. Vers une Union de l’énergie ?

L’harmonisation des réseaux de transport d’énergie en vue d’améliorer leurs interconnexions entre pays européens a été entreprise, tandis que l’UE s’efforce également de diversifier ses approvisionnements et a mis en œuvre des mécanismes de solidarités régionales en cas de crise.

Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est un programme de financement qui investit dans des infrastructures améliorant l’intégration du système énergétique et les réseaux transeuropéens.